因為專業

所以領先

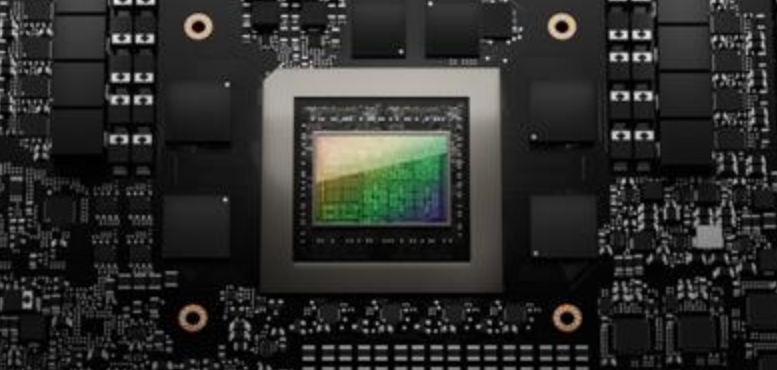

芯片封裝可靠性測試是確保芯片在復雜環境和長期使用中穩定性的關鍵環節,其方法與標準需結合材料特性、應用場景及行業規范設計。以下是綜合分析:

溫度循環測試(TCT)

模擬高低溫交替環境(如-65℃~150℃),通過1000次循環驗證封裝體抗熱疲勞能力,重點關注金屬間接觸良率和材料膨脹系數差異導致的失效。

熱沖擊測試(TST)

采用液體介質(如高溫油/低溫液氮)快速切換,測試抗熱沖擊能力,適用于晶圓級封裝驗證。

高溫存儲測試(HTST)

將芯片置于150℃氮氣環境中500-1000小時,評估高溫下物質遷移(如Kirkendall孔洞)對性能的影響。

蒸汽壓力鍋測試(PCT)

在121℃、100%濕度、2個大氣壓條件下測試12-24小時,評估封裝體抗化學腐蝕和塑封異常能力。

加速濕度測試(HAST/BHAST)

高溫高濕(130℃/85%RH)+偏壓(1.1V)環境加速老化,模擬極端氣候下的離子遷移風險。

跌落測試

模擬物理沖擊,檢測封裝材料和焊接點的機械強度,適用于消費電子和汽車電子。

偏壓加速測試(如HTRB)

高溫反向偏壓(150℃/100V)下測試漏電流穩定性,評估MOSFET、SCR等器件的耐壓能力。

Precon測試

模擬運輸和存儲中的溫濕度變化,作為其他測試的預處理步驟,確保測試條件貼近實際場景。

國際標準

JEDEC:定義通用半導體測試流程(如JEP47高加速測試、JESD22-A108高溫工作壽命測試)。

MIL-STD:軍用級標準(如MIL-STD-883),要求更嚴苛的溫度循環(-55℃~125℃)和機械沖擊測試。

AEC-Q:汽車電子標準(如AEC-Q100),覆蓋高溫存儲(150℃/1000小時)和溫度循環(-40℃~150℃)。

行業定制標準

IPC:電子制造標準,強調封裝工藝與焊點可靠性(如焊錫性測試、X射線檢測)。

IEC:針對封裝材料的耐溫濕性能(如IEC 60068-2-78濕度敏感等級)。

流程設計

分層測試:先進行Precon預處理,再依次執行溫度、濕度、機械應力測試,最后驗證功能恢復率。

自動化集成:采用ATE(自動測試設備)和邊界掃描技術,支持多通道并行測試(如1000片/小時)。

失效分析

無損檢測:X射線掃描焊點空洞率(≤25%)和裂紋。

電學診斷:通過四線法測量接觸電阻(≤50mΩ)和漏電流。

消費電子:側重跌落測試和高溫高濕(如手機芯片)。

汽車電子:需通過AEC-Q100的高溫循環(-40℃~150℃/1000次)和振動測試。

挑戰:高頻封裝(如5G射頻模塊)需解決微間距(0.4mm)探針接觸和信號完整性問題。

智能化測試:AI算法優化測試策略,預測老化曲線。

綠色制造:推廣無鉛焊料和環保清洗工藝,降低碳排放。

三維集成測試:開發TSV(硅通孔)互連檢測技術,適配3D封裝。

芯片清洗劑選擇:

水基清洗的工藝和設備配置選擇對清洗精密器件尤其重要,一旦選定,就會作為一個長期的使用和運行方式。水基清洗劑必須滿足清洗、漂洗、干燥的全工藝流程。

污染物有多種,可歸納為離子型和非離子型兩大類。離子型污染物接觸到環境中的濕氣,通電后發生電化學遷移,形成樹枝狀結構體,造成低電阻通路,破壞了電路板功能。非離子型污染物可穿透PC B 的絕緣層,在PCB板表層下生長枝晶。除了離子型和非離子型污染物,還有粒狀污染物,例如焊料球、焊料槽內的浮點、灰塵、塵埃等,這些污染物會導致焊點質量降低、焊接時焊點拉尖、產生氣孔、短路等等多種不良現象。

這么多污染物,到底哪些才是最備受關注的呢?助焊劑或錫膏普遍應用于回流焊和波峰焊工藝中,它們主要由溶劑、潤濕劑、樹脂、緩蝕劑和活化劑等多種成分,焊后必然存在熱改性生成物,這些物質在所有污染物中的占據主導,從產品失效情況來而言,焊后殘余物是影響產品質量最主要的影響因素,離子型殘留物易引起電遷移使絕緣電阻下降,松香樹脂殘留物易吸附灰塵或雜質引發接觸電阻增大,嚴重者導致開路失效,因此焊后必須進行嚴格的清洗,才能保障電路板的質量。

合明科技研發的水基清洗劑配合合適的清洗工藝能為芯片封裝前提供潔凈的界面條件。

合明科技運用自身原創的產品技術,滿足芯片封裝工藝制程清洗的高難度技術要求,打破國外廠商在行業中的壟斷地位,為芯片封裝材料全面國產自主提供強有力的支持。

推薦使用合明科技水基清洗劑產品。

![[x]](/template/default/picture/closeimgfz1.svg)