因為專業

所以領先

電子元器件失效的原因可分為內部因素和外部因素兩大類,具體分析如下:

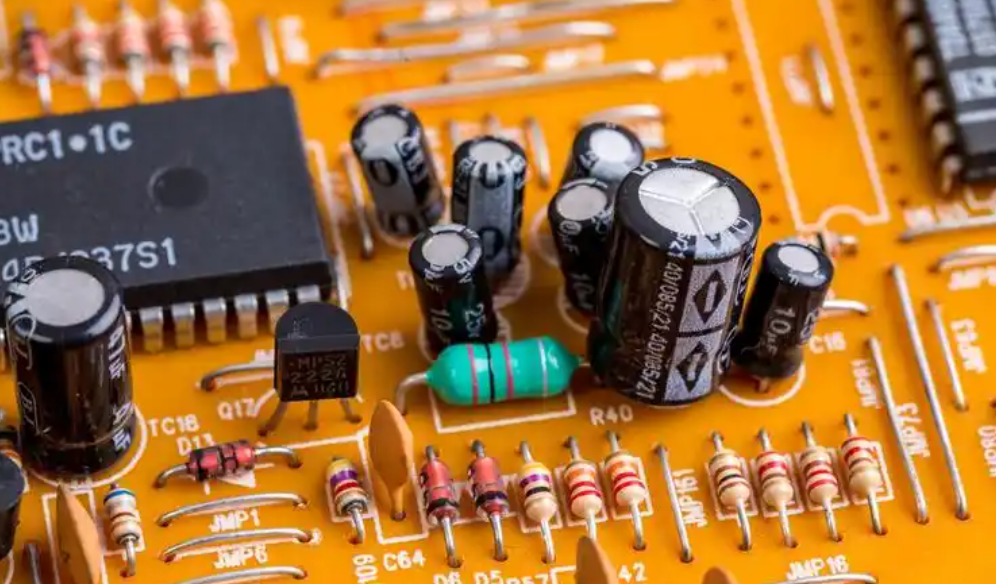

材料缺陷與老化

材料缺陷:如雜質、氣孔、晶體結構缺陷等,可能導致元器件性能不穩定或早期失效。

材料老化:長期使用或環境應力下,電解液蒸發(電容器)、金屬氧化(電阻器)或發光元件光衰(LED)等,導致參數漂移或功能喪失。

設計缺陷

電路設計不合理:如過載設計不足、散熱結構缺陷,導致熱積累或電流分布不均。

參數不匹配:元器件間電氣參數不兼容,引發局部過載或信號失真。

制造工藝問題

焊接不良:虛焊、冷焊或氧化導致接觸電阻增大,甚至開路。

封裝缺陷:封裝材料污染或密封性差,引發電化學腐蝕或濕氣侵入。

環境應力

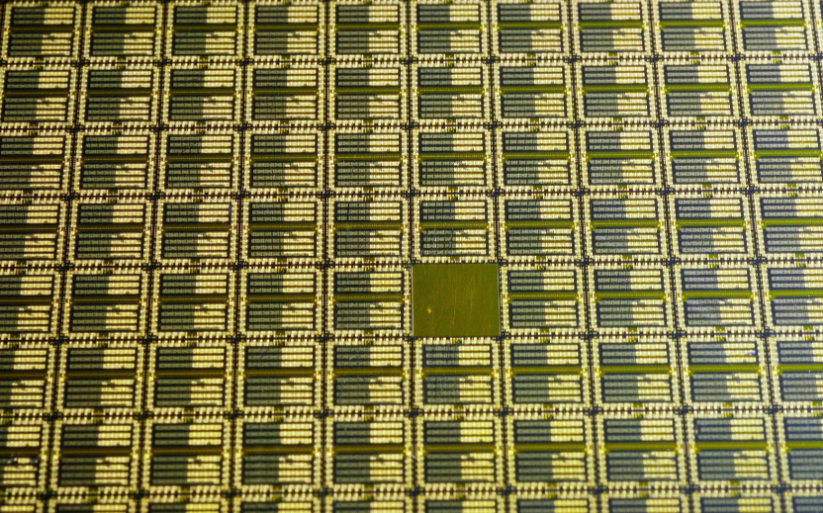

溫度:高溫加速材料老化(如硅芯片腐蝕),低溫導致材料脆化(如焊點開裂)。

濕度與腐蝕:高濕度環境引發金屬腐蝕(如引腳氧化),或化學氣體侵蝕絕緣層。

振動與沖擊:機械應力導致焊點斷裂、內部結構破損(如電感磁芯碎裂)。

電氣過載

過壓/過流:超過元器件額定值,導致擊穿(如二極管反向擊穿)或熱失效(如晶體管燒毀)。

靜電放電(ESD):瞬時高電壓擊穿敏感元件(如MOS管柵極)。

使用與操作問題

錯誤操作:如極性接反、電路短路等人為失誤。

負載突變:電流或電壓波動超出元器件承受范圍,引發參數漂移或功能失效。

熱失效

高溫導致材料膨脹系數不匹配(如焊點疲勞)、熱循環引發結構疲勞(如陶瓷電容開裂)。

電化學失效

濕氣與電場共同作用引發金屬遷移(如銀離子遷移導致短路)或電解腐蝕。

壽命耗盡

元器件達到設計壽命后,性能自然衰退(如電解電容容值下降、電阻阻值漂移)。

選型優化:選擇高可靠性元器件,匹配環境與電氣參數。

工藝改進:加強焊接質量控制,采用防潮封裝技術。

環境控制:通過散熱設計、三防涂層(防潮、防鹽霧、防霉)降低環境應力。

測試驗證:加速壽命測試(高溫高濕)和故障樹分析(FTA)提前識別風險。

通過系統分析失效原因并針對性改進,可顯著提升電子元器件的可靠性。更多案例可參考失效分析文獻。

![[x]](/template/default/picture/closeimgfz1.svg)